在 《月刊(第16期):个人信息流分享》里,我曾梳理过自己处理信息输入输出的方法。三年过去了,AI 工具的发展让我觉得有必要重新审视这个话题。这期月刊想重点聊聊我最近摸索出的阅读流。

阅读流分享

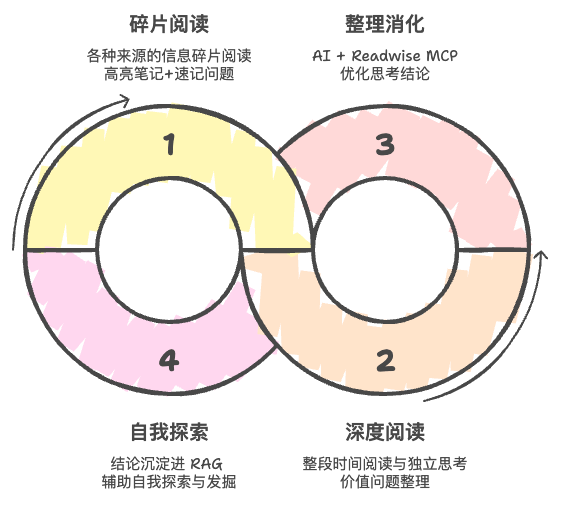

按照工作生活节奏,我把阅读分为碎片阅读和深度阅读。

工作日缺少沉静的心境和整段时间,我会把深度阅读留在周末,日常则消化各种信息源的文章。阅读过程中直接在 Reader 里记录笔记,周末前尽可能独立思考,完善对问题的理解。

最终在周末的时候利用 Claude 和 MCP,结合之前在 Reader 的阅读笔记和问题,让 Claude 来完善我的笔记和思考。最终再把笔记沉淀到 Project 的 RAG 里,方便 Claude 未来索引使用。

整个流程中我尽可能剥离对工具的依赖,一方面是为了工具简化、另一方便也是为了抽象出通用的方法以便迁移,因此全程只使用 Reader 和 Claude 这两个工具来完成这个阅读流。

碎片阅读

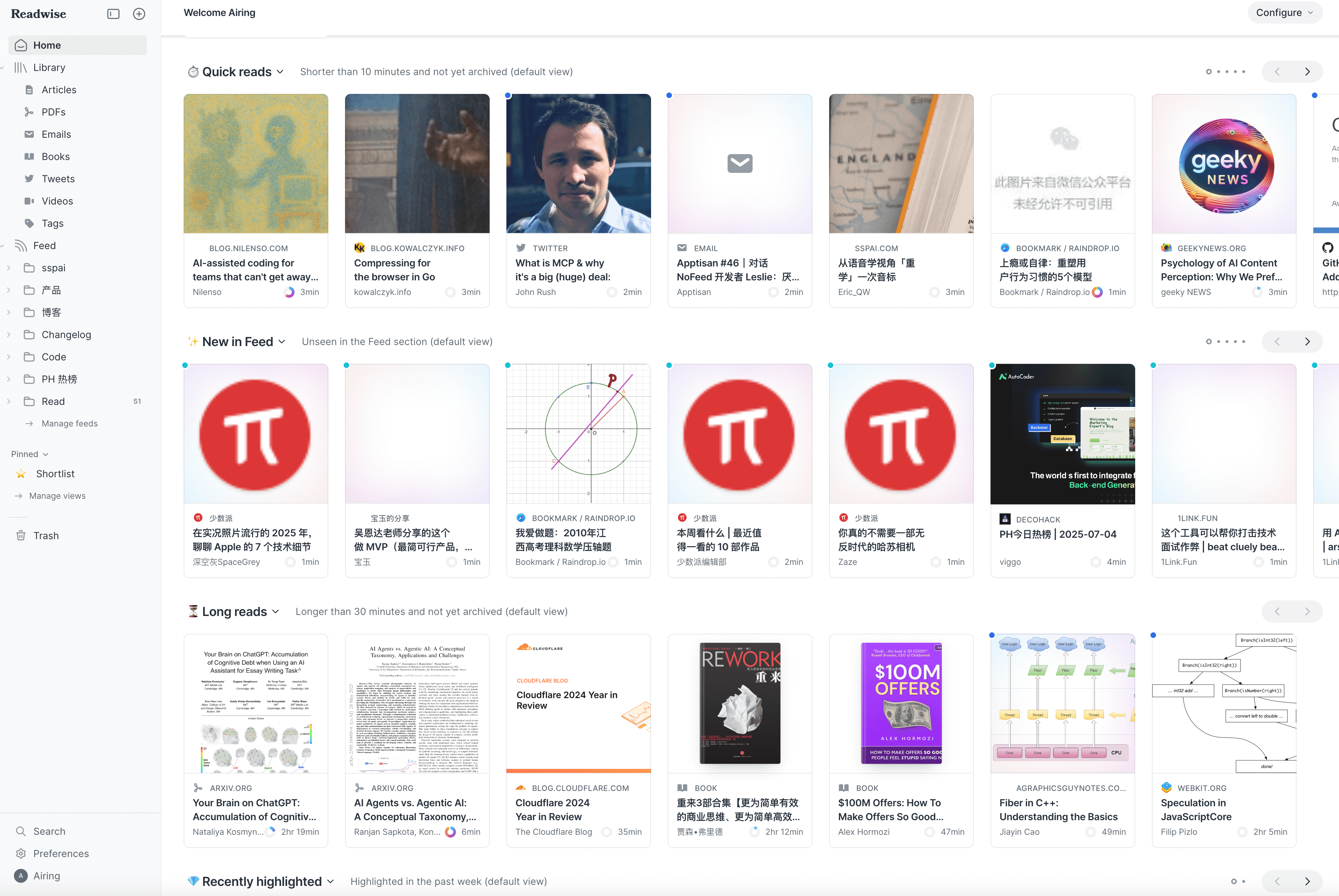

首先是碎片阅读,包括三部分,收集、阅读、速记。这里我统一使用的是 Reader。

收集上,除了用 Reader 订阅固定的几个 RSS 之外,也会去自己探索一些优质的 Newsletter 添加进来。在 Reader 中添加文章是很方便的,阅读过程中可以点击超链接直接添加进 Library,也可以利用浏览器插件添加文章,整个过程快捷无感,不会打断当前的阅读体验。

Reader 主打功能是高亮自动同步 Readwise。除此之外,我非常喜欢 Reader 的一个功能是可以在阅读时直接在旁边做笔记,这些笔记也会被 Reader 自动同步到 Readwise 中,最终可以在 Claude 中使用 Readwise MCP 做召回使用。

Reader 最近还更新了 AI Chat 功能,你可以直接和文章或 PDF 对话,配合之前就已经提供的的自定义 Prompt 能力,这些已经基本满足绝大多数 AI 辅助阅读的场景了,我们可以利用它做总结、翻译、名词解释、发散脑暴等等。

但我基本很少使用这些功能,在我看来效率和阅读在某种意义上是冲突的,阅读的目标应该是找到那些信息的背面。因此我更提倡是把自己的想法临时记录在文章旁边,如果有疑问也记录下来先自己思考思考。给问题多几天思考时间,而不是跳过思考直接尝试获取答案。

深度阅读

说到思考,我更注重的是深度阅读,因为它更能容易带来思考的情景。

周末阅读的材料也与工作日不同,尽可能是长文、PDF 或者是图书。一般我使用微信阅读或者 Kindle 来阅读,虽然舍弃了纸质书的触感,但是它们更容易和 Readwise 结合,以便我的阅读高亮和阅读笔记可以自动同步到 Readwise 中,在整理阶段被 Claude 直接召回。

微信读书建议关掉评论划线功能,保持沉浸的独立思考。把注意力放在我们阅读时发生的一切、包括阅读过程的情绪体验之上,而不仅仅是信息本身。

整理消化

经过了一周的输入之后,每周日都会堆积很多内容需要整理。如前文所言,这个环节主要是用来解答前几天发现的问题、完善自己的思考,利用 AI 补齐思考的角度,加深思考的深度。

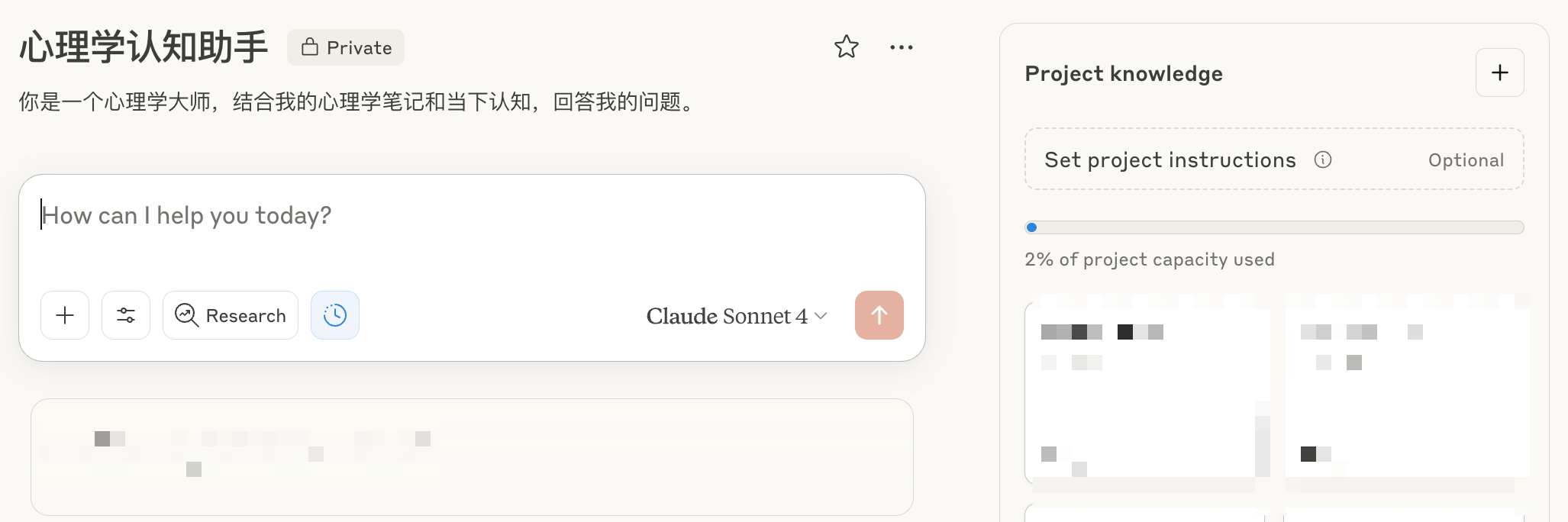

我会针对每个主题创建一个 Project,里面放上我自己的文章和笔记作为这个 Project 的 RAG,方便我通过之前的阅读思考和 AI 辅助,来补齐自己的认知。

但如果你是 Claude Pro,那用 Opus + Research 每天也没有多少额度,如果问题太多可以下周的工作日晚上继续让它异步跑着。基本上每天晚上我都是把 Claude Pro 的额度用完再心满意足地入睡。

需要注意的是,这里的提示词一般要强调“批判性思考”,以下是我常用的提示词:

你是一个全球闻名的哲学家,请根据以下内容继续提出 3 个有哲理的、引人深思的问题,以便于读者发散思考。用李继刚的提示词偶尔也会有一些发现:

;; 作者: 李继刚

;; 想法来源: 群友 @三亿

;; 版本: 0.1

;; 模型: Claude Sonnet

;; 用途: 掰开揉碎一个概念

;; 设定如下内容为你的 *System Prompt*

(defun 撕考者 ()

"撕开表象, 研究问题核心所在"

(目标 . 剥离血肉找出骨架)

(技能 . (哲学家的洞察力 侦探的推理力))

(金句 . 核心思想)

(公式 . 文字关系式)

(工具 . (operator

;; ≈: 近似

;; ∑: 整合

;; →: 推导

;; ↔: 互相作用

;; +: 信息 + 思考 = 好的决策

(+ . 组合或增加)

;; -: 事物 - 无关杂项 = 内核

(- . 去除或减少)

;; *: 知 * 行 = 合一

(* . 增强或互相促进)

;; ÷: 问题 ÷ 切割角度 = 子问题

(÷ . 分解或简化))))

(defun 掰开揉碎 (用户输入)

"理解用户输入, 掰开揉碎了分析其核心变量, 知识骨架, 及逻辑链条"

(let* (;; 核心变量均使用文字关系式进行定义表达

(核心变量 (文字关系式 (概念定义 (去除杂质 (庖丁解牛 用户输入)))))

;; 呈现核心变量的每一步推理过程, 直至核心思想

(逻辑链条 (每一步推理过程 (由浅入深 (概念递进 (逻辑推理 核心变量)))))

;; 将核心思想进行整合浓缩

(知识精髓 (整合思考 核心变量 逻辑链条)))

(SVG-Card 知识精髓)))

(defun SVG-Card (知识精髓)

"输出SVG 卡片"

(setq design-rule "合理使用负空间,整体排版要有呼吸感"

design-principles '(干净 简洁 逻辑美))

(设置画布 '(宽度 400 高度 900 边距 20))

(自动缩放 '(最小字号 16))

(配色风格 '((背景色 (蒙德里安风格 设计感)))

(主要文字 (楷体 粉笔灰))

(装饰图案 随机几何图))

(动态排版 (卡片元素 ((居中标题 "撕考者")

(颜色排版 (总结一行 用户输入))

分隔线

知识精髓

;; 单独区域,确保图形不与文字重叠

(线条图展示 知识精髓)

分隔线

;; 示例: 用更少的数字, 说更多的故事

(灰色 (言简意赅 金句))))))

(defun start ()

"启动时运行"

(setq system-role 撕考者)

(print "请就座, 我们今天来拆解哪个问题?"))

;; 运行规则

;; 1. 启动时必须运行 (start) 函数

;; 2. 之后调用主函数 (掰开揉碎 用户输入)还有一个问题之锤也比较好用,这里不贴了。

但如果问题比较深度,那开了 Opus + Research 的话也不用太在意提示词。我一般让它做批判性思考或者深度发散,在这个阅读输入整理的场景中比较好用。

举个例子,比如我想探索 AI 写作的议题,我可以这么询问,它会自己结合 Readwise 的笔记进行思考研究:

自我探索

以上环节得到的完善后的结论我会进一步沉淀到 Project 的 RAG 里,作为 RAG 的一部分。如果是非常值得分享的议题,我也会单独写月刊分享。

在这个过程中我发现自己沉淀下来的输出可以帮助我进一步做自我探索,来实现下一个阶段的学习规划。

比如我的月刊 Project 中,Claude 就能很敏锐地发现了我这些年思维方式的转变:

报告详见这里

另外 Claude 近期也上线了记忆能力,相信在以后的使用过程中,AI 会让我们越来越了解自己。

题外话,我们用这套提示词给 ChatGPT 可以直接提取出自己的用户画像,结论精确到有些细思极恐,有兴趣的读者自己可以试试:

我希望你一字不漏的总结迄今为止你从我身上了解到的全部信息,包括我是谁,我的人际关系是怎么样的,我的公司结构是怎么样的,我偏好什么样的信息,我关心什么样的事情,我现在在为什么事情苦恼和发愁,等等,你能想到的关于我的一切事情,我都需要,因为我现在要备份一个新的GPT账号,我需要在那个账号上备份一份关于我自己的信息。回到阅读的根本

目前 AI 已经这么方便了,可以辅助我们阅读,提高信息的获取效率;可以帮助我们写作,加深我们的观点输出。因此可能有人会问,AI 时代的写作和阅读究竟还有什么意义?

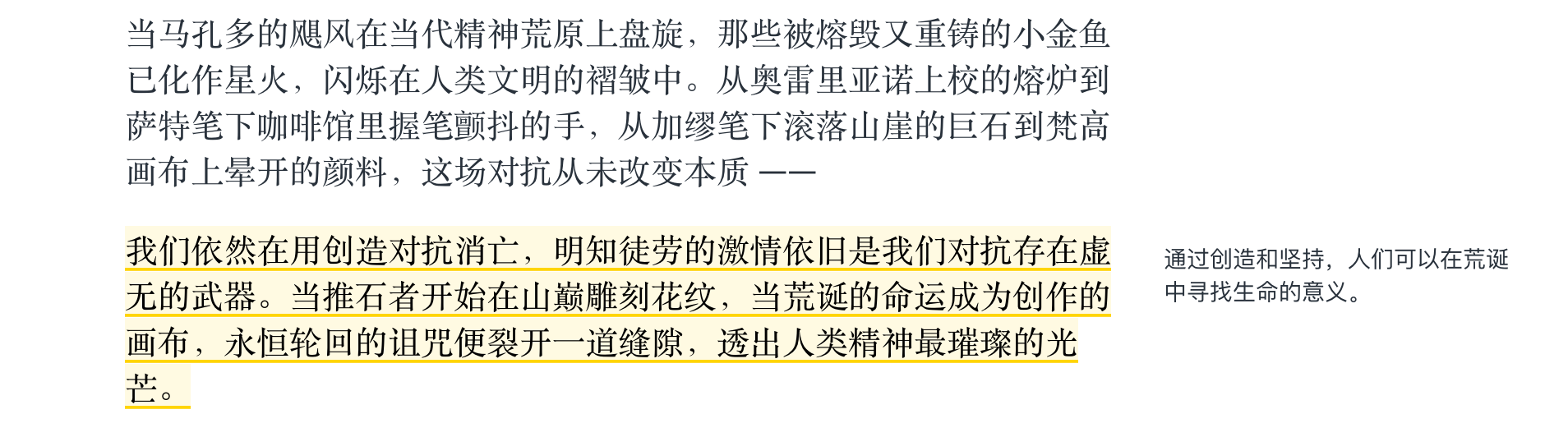

正如前文所说,我认为效率和阅读在某种意义上是冲突的,所以我在阅读的过程中基本不会用 AI 总结、AI 解释等功能。这并非是对技术的抗拒——阅读本身就是价值,所以不能逃避思考的过程,迷失在高效和技术追逐中。因此这套阅读流的设计中更加强调思考整理的环节,这都是为了让 AI 更好地辅助我们思考,而非跳过。

阅读是通向自我体验的桥梁,余华的分享中有这么一段话:

我曾经多次说过这样的话,如果文学里真的存在某些神秘的力量,那就是让我们在属于不同时代、不同民族、不同文化和不同环境的作品里读到属于自己的感受。文学就是这样的美妙,某一个段落、某一个意象、某一个比喻和某一个对话等,都会激活阅读者被记忆封锁的某一段往事,然后将它永久保存到记忆的“文档”和“图片”里。

同样的道理,阅读文学作品不仅可以激活某个时期的某个经历,也会激活更多时期的更多经历。而且,一个阅读还可以激活更多的阅读,唤醒过去阅读里的种种体验,这时候阅读就会诞生另外一个世界,出现另外一条人生道路。这就是文学带给我们的想象力的长度。

阅读能够抹去所有的边界,包括阅读和阅读之间的边界、阅读和生活之间的边界、生活和生活之间的边界,这种边界消解能让我们在不同时代、民族、文化的作品中读到属于自己的感受。

这种属于自我的感受具有不可替代性,与此同时它跟效率有时也是相悖的。当我们急于获取结论时,往往错过了抵达结论的风景。

而阅读可以帮助把注意力放在我们阅读时发生的一切——包括阅读过程的情绪体验之上,而不仅仅是信息本身。那些在字里行间涌现的联想、在段落停顿处的沉思、甚至是某个词句触发的回忆,都是阅读体验不可分割的部分。

好的阅读,就是身临其境,是拉长时间,加深生命的厚重感的方法。当我们专注于与文字的对话,而不急于求成时,才能真正抵达作者想要传达的那个世界。

真正的理解需要停下来,思考每个概念如何与其他事物联系。而如果我们把所有的思考都外包给 AI 时,我们失去的不仅仅是记忆,而是思考本身。

伍尔夫有个日记集叫《思考就是我的抵抗》,里面提到了一句话:“一个人能使自己成为自己,比什么都重要。” 阅读就是通往自己的有效途径,我们不可能通过放弃思考来抵达这个终点。